Es gibt von Führungskräften immer wieder den Wunsch, dass ihr Team doch selbstständiger agieren und eigenverantwortlicher handeln soll. Das ist ein so verständlich wie einfach formuliertes Anliegen. Und die Umsetzung ist ein Prozess, der von allen Veränderungen abverlangt – Spoiler: am Meisten von den Führungskräften selbst.

In Gesprächen mit Führungskräften fallen immer wieder Formulierungen wie „Mein Team hängt mir am Rockzipfel“. Die Führungskraft hat das Gefühl wegen jeder Kleinigkeit gefragt zu werden und hadert damit, dass die Mitarbeitenden nicht selbstständig Dinge entscheiden und vorantreiben. Und nicht selten berichten die Führungskräfte auch davon, dass sich einzelne Team-Mitglieder gleichzeitig darüber beklagen, dass sie so wenig Entscheidungsspielraum haben. Was erstmal ziemlich paradox wirkt, ist letztlich nicht unplausibel, denn zu selbstverantwortlichem Handeln braucht es eine Hinführung für die Teammitglieder und ebenso eine Entwicklung der Führungskraft selbst. Und nur wenn alle Beteiligten sich auf einen (gemeinsamen) Weg machen, kann auch eine kurzfristige und befriedigende Wirkung eintreten.

Das ist umso schwieriger, wenn das Team Teil einer Organisation ist, die als Ganzes eher streng hierarchisch unterwegs ist. Denn dann müssen die Beteiligten nicht nur für sich eine neue Art der Zusammenarbeit erkunden. Sie müssen auch Brücken zwischen der „alten“ (= hierarchischen) und der neuen (=selbstverantwortlichen) Welt bauen.

In einer kleinen Serie von Blogbeiträgen gehen wir der Frage nach, wie Teams in die Selbstverantwortung geführt werden können: Wir beleuchten, was selbstverantwortlich agierende Teams ausmacht und was Führungskräfte verändern können, damit ein Team in seine selbstverantwortliche Kraft kommt.

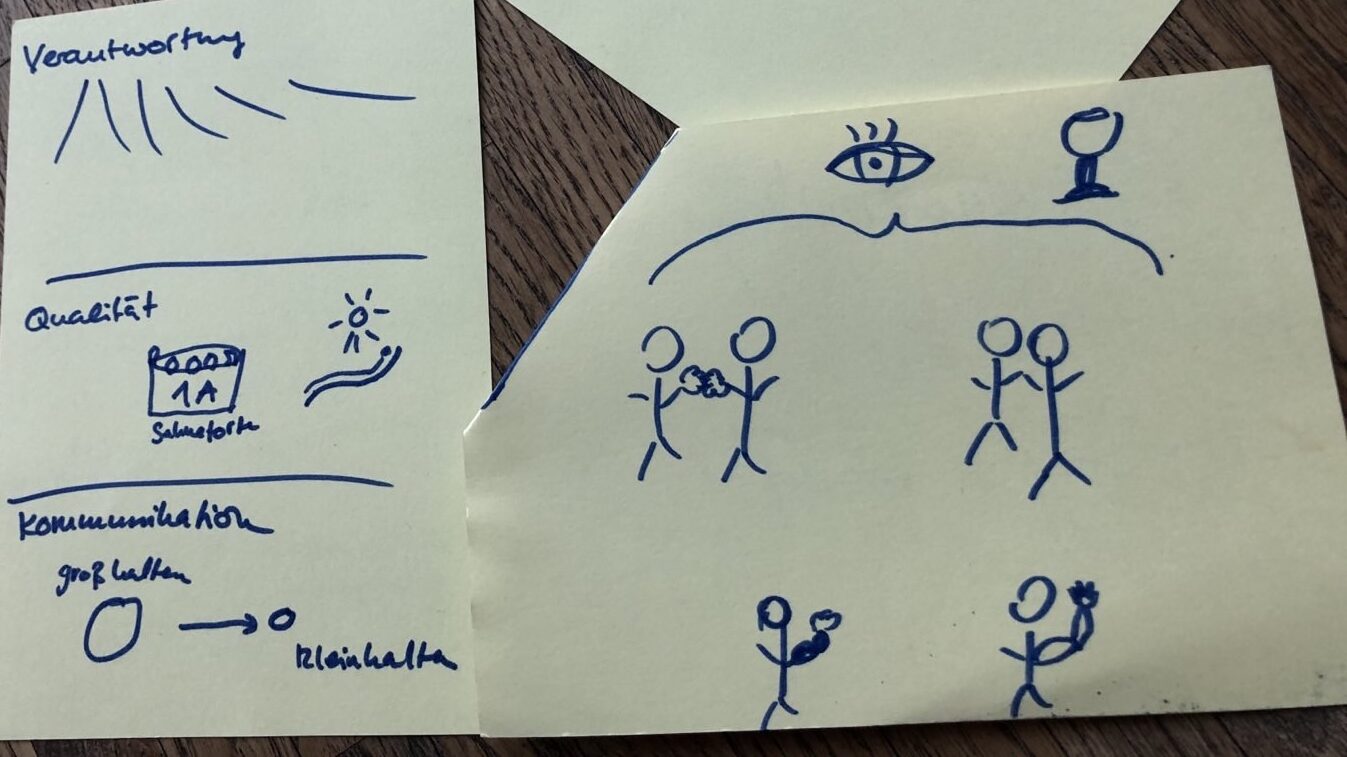

Für den Auftakt dieser Serie betrachten wir hier, wie sich das Zusammenspiel in einem Team gestalten sollte, um jedes Teammitglied zu ermächtigen, die Verantwortung für die eigenen Aufgaben zu greifen. Fünf Bereiche sind zentral für die Entwicklung einer Kultur des selbstverantwortlichen Handelns:

1. Respekt und Wirksamkeit

Um ein Team zu entwickeln und die Potentiale der Einzelnen ansprechen zu können, braucht es ein Fundament, mit dem sich jede:r ernst genommen fühlt und weiß, dass der eigene Beitrag zum Ganzen sichtbar wird. Konkret heißt das:

- Als Einzelne:r im Team sollte ich immer wieder aufs Neue drei Erfahrungen machen können:

- Ich bin wirksam, mit dem was ich tue.

- Ich werde respektiert, mit den Bedürfnissen, die ich teile, und den Grenzen, die ich setze.

- Ich werde von meinen Kolleg:innen wohlwollend kritisch begleitet.

- Die Herausforderung für die:den Einzelnen ist dabei, sich selbst immer wieder zu klären. Dabei ist die wohl wichtigste Klärung die nach dem eigenen Bedürfnis: „Was brauche ich, um meine Arbeit gut machen zu können?“ und dabei auch in den Blick zu nehmen, wenn es darum geht, Grenzen zu ziehen.

- Aus den eigenen Bedürfnissen gilt es in den offenen Dialog zu gehen, auch wenn sich das ungewohnt anfühlt, mit den eigenen Wünschen oder auch mit einer Spannung in das Team zu gehen.

2. Lerngemeinschaft

Ein Team ist zunächst einmal eine Arbeitsgemeinschaft. Das alleine reicht aber nicht aus – gerade, wenn es darum geht, dass jede:r das Ganze in den Blick nimmt und mutig den eigenen Bereich gestaltet. Für ein Team mit viel Selbstverantwortung bei der:dem Einzelnen braucht es auch ein Selbstverständnis als Lerngemeinschaft. Konkret heißt das:

- Die Menschen wirken in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen. Ein reines Vertrauen darauf, dass die Akteur:innen schon zusammen funktionieren werden, wird nicht klappen. Für die Kultur im Team, also die Art, wie das Miteinander funktioniert, gibt es drei zentrale Wirkbereiche:

- die Positionen der Anderen zunächst wohlwollend betrachten, bevor sie beurteilt werden,

- einen aktiven Umgang mit Spannungen und

- eine Offenheit, um miteinander zu wachsen.

- Das Bearbeiten von Spannungen und Konflikten bekommt eine andere Gewichtung, denn eine gestörte Kommunikation zwischen zwei Menschen im Team behindert den Arbeitsfluss erheblich.

- Das Team versteht sich damit auch als eine Lerngemeinschaft. So unterschiedlich die Neugier und Entwicklungsbereitschaft der Mitglieder in einem Team auch sind: Spannungen offenzulegen, die eigenen Bedürfnisse zu erkunden und aussprechen, mit den Fehlern aktiv umzugehen, eine Feedback-Kultur, die die Teammitglieder mit den Wahrnehmungen und Wünschen der anderen in Berührung bringt und die Anforderung, im vereinbarten Rahmen selbsttätig entschieden zu sein, wird alle immer wieder auf Fragen und Herausforderungen stoßen und wachsen lassen.

- Und es ist mehr als nur eine verpasste Chance, wenn sich jede:r dieser Fragen und Herausforderungen alleine stellen muss. Für die Entwicklung des Teams und der Teamkultur sind die auftauchenden Fragen Schätze, die geborgen und gefeiert werden sollten. Denn darin liegt die große Chance der Entwicklung: für jede einzelne Person und für das Team.

3. Besprechungen

In den meisten größeren Organisationen sitzen die Einzelnen in unzähligen Besprechungen, die kaum produktiv sind und meist das Gegenteil davon sind, dass eine:r in die Verantwortung für etwas geht. Daher ist eine Kultur der Selbstverantwortung untrennbar mit einer anderen Meetingkultur verbunden:

- Besprechungen in Teams mit hoher Selbstverantwortung bestehen nur aus einem sehr kurzen Standardteil und den Klärungsbedürfnissen der Mitarbeitenden. Gut eingeübt dauern diese Meetings erfahrungsgemäß deutlich kürzer als in hierarchischen Organisationen.

- Die Themen speisen sich ausschließlich aus den Bedürfnissen, die jede:r aus ihrer:seiner Rolle oder aus dem Miteinander hat und die den Kreis der dort zusammengekommenen Menschen auch wirklich betreffen.

- Es sind diese drei Leitfragen, die bei operativen Besprechungen für die Generierung der Themen und für die Moderation maßgebend sind:

- Welche Informationen/Einschätzungen brauche ich, damit ich meine Arbeit gut machen kann?

- Welche Informationen möchte ich teilen, damit andere ihre Arbeit gut machen können?

- Welches Thema behindert mich gerade in meiner Arbeit und was ist mein Vorschlag/Wunsch, um es zu lösen?

4. Ein lebendiger Rahmen

Zur Selbstverantwortung gehört ein mutiges Voranschreiten der Einzelnen. Das geht nur, wenn der Rahmen auch klar ist, wenn also jede:r die Aufgaben und Abläufe kennt. Und wenn es eine lebendige Kultur der Klärung von Spezialfällen und Spannungen gibt, damit nicht für alles Regeln aufgestellt werden:

- Es gibt einen klaren Orientierungsrahmen: die Standards, Strukturen und Prozesse für die wichtigsten Aufgaben sind für alle klar und nachvollziehbar dokumentiert. Dazu braucht es die Offenheit, dass sich die Dinge ändern können, wenn es die Arbeit Einzelner sonst eher kompliziert machen würde. Zudem wird es immer wieder Punkte geben, wo Unklarheiten auftauchen. Hier ist es klug, für Einzelfälle eine pragmatische Lösung zu finden und nur für die Aspekte, die für den Alltag relevant sind (beispielsweise, weil sie immer wieder auftauchen), eine generelle Klarheit zu schaffen.

- Ein immer wieder aktiv initiierter und gut geführter Dialog zu den Leistungserwartungen und zu Wirksamkeit und Produktivität hilft enorm, um Potentiale für mehr Effizienz zu erkennen und zu bergen.

5. Entscheidungsfindung

Neben den Prozessen muss auch klar sein, wie Entscheidungen getroffen werden in einem Team. Die Art der Entscheidungsfindung sollte die Menschen stärken, die initiativ werden, und nicht dazu führen, dass Vorschläge immer wieder zerredet werden. Daher hier einige Aspekte rund um die Entscheidungsfindung:

- Entscheidungen werden von den Menschen gefällt, die direkt mit der Angelegenheit betraut sind. Dazu können Vereinbarungen getroffen werden, damit in bestimmten Größenordnungen noch weitere Personen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Selbstverantwortlich Handelnden können aber nicht aus der Verantwortung genommen werden, ohne dass das Prinzip der Selbstverantwortung beschädigt wird.

- Für die Fälle, wo nicht nur eine Person entscheidet, braucht es feste Entscheidungswege und vereinbarte Abstimmungsverfahren. Um lange Diskussionen und das Verwässern der Selbstverantwortung zu vermeiden, sind Verfahren zu bevorzugen, die nur die Menschen in die Entscheidung einbeziehen, die unmittelbar davon betroffen sind und Entscheidungsverfahren, die nicht von allen eine aktive Zustimmung abverlangen (wie bei KonsenS oder auch bei einem Mehrheitsentscheid). Hilfreicher sind Entscheidungsverfahren, die die Initiative und Klarheit der Rollen-Verantwortlichen befördern und dennoch den Anderen eine Möglichkeit bieten, über ein Veto (wie beim KonsenT) oder einen formulierten Widerstand (wie beim systemischen Konsensieren), Einfluss zu nehmen. Wer sich mehr dazu informieren will, findet wird bei unserem geschätzten Kollegen Christian Rüther fündig.

Und wie kommt es nun zu dieser Kultur des selbstverantwortlichen Arbeitens? In den Blogbeiträgen der nächsten Wochen werden wir genauer beleuchten, wie selbstverantwortliches Handeln auf der Ebene der Mitarbeitenden aussieht, wie Führungskräfte in diese Selbstverantwortung führen können und Beispiele liefern, welche Methoden dabei helfen können.